金融の脱炭素化!リターンを最大化する戦略と銘柄分析を解説

脱炭素金融とは、金融機関が投資や融資を通じて地球温暖化対策や二酸化炭素の排出量ゼロを目指す取り組みを支援することです。

脱炭素金融とは、金融機関が投資や融資を通じて地球温暖化対策や二酸化炭素の排出量ゼロを目指す取り組みを支援することです。2015年のパリ協定以降、脱炭素の動きは世界中で広がり、環境・社会・企業統治を重視する投資(ESG投資)市場は数千兆円規模に成長しています。

日本でも年金運用を行う機関(GPIF)の取り組みをきっかけに、多くの金融機関が同様の対策を進めています。

本記事では、投資初心者の方にもわかりやすく、環境金融の基本から実践方法、有望企業の見つけ方までを解説していきます。

今すぐ理解しておくべき脱炭素投資の基礎

脱炭素金融とは何か?賢明な投資家が知っておくべき基礎知識

脱炭素金融とは、金融機関が投資や融資などを通じて、地球温暖化対策や二酸化炭素の排出と吸収がバランスした状態(カーボンニュートラル)の実現を支える取り組みです。金融機関は企業に資金を提供することで、間接的にCO₂排出量に影響を与えています。

そのため、金融機関自身が環境に配慮した投資を進めることは、経済全体の有害な気体(温室効果ガス)削減に直接つながるのです。

金融の脱炭素化トレンド

金融の脱炭素化とESG投資

ESG投資(環境・社会・企業統治に配慮した投資)が注目される背景には、気候変動問題への対応が国際的な課題があります。2015年のパリ協定(地球温暖化対策の国際的な枠組み)やSDGsの採択をきっかけに、企業や金融機関は環境への負担を減らす取り組みを経営戦略に組み込む必要性が高まりました。

その結果、二酸化炭素排出量削減(脱炭素化)を目指す企業への資金提供が広がっています。

世界では、ESG投資が急速に増加しており、市場規模は数千兆円と言われています。

日本においても、GPIF(国民の年金資産を運用する機関)が2017年からESG投資を始めたことで、多くの金融機関が同様の活動に取り組むようになりました。

三井住友フィナンシャルグループは「サステナブルファイナンス」(持続可能な社会の実現に貢献する金融サービス)を通じて企業の脱炭素化を支援し、新しい技術や産業の育成に必要な資金を提供しています。

金融機関の気候リスク|企業価値向上の具体例

気候変動リスクには「物理的リスク」と「移行リスク」の2つの種類があります。物理的リスクとは、台風や洪水などの自然災害や気象パターンの変化によって直接的な損害を受けるリスクです。

一方、移行リスクは環境に優しい社会への変化に伴う政策変更や市場の動きによる経済的な影響を意味しています。

これらのリスクによって、お客様企業のビジネス価値が下がる可能性が高いでしょう。

また、金融機関自身の経営状態にも悪影響を与えることがあります。

金融機関がお客様企業の気候変動への対応を手助けすることで、お客様企業は市場での競争力を高め、新しいビジネスチャンスを生み出すことができるようになります。

たとえば、太陽光発電などの再生可能エネルギーや環境負荷の少ない技術への投資は、企業の価値を上げるのに役立つことが多いのです。

さらに、気候変動が経営に与える影響についての情報を公開することによって、投資家や関係者からの信頼を得ることが可能になります。

脱炭素金融商品の基礎知識

グリーンボンド市場の成長率とパフォーマンス

グリーンボンド市場は、環境に優しい社会実現に向けた資金調達手段として急速に広がっています。市場規模は2024年から2029年にかけて年間約9.12%の割合で成長すると予想されています。

このような成長により、環境改善を目指すプロジェクトへの資金供給を通じて大きな経済的・社会的価値が生まれるでしょう。

具体的には、2024年にはグリーンボンド市場規模が6,096億ドルと見積もられ、2029年には9,431億ドルに達する見込みです。

また、グリーンボンドの収益率は従来型債券市場を上回ることが多く、欧州では経済全体の良好な状況が追い風となり、発行額が記録的な水準まで伸びています。

日本国内では、東京メトロが2021年に発行したグリーンボンドが好例です。

この資金は地下鉄車両の省エネルギー化や再生可能エネルギー活用に使われ、二酸化炭素排出量の削減だけでなく、利用者の利便性向上にも貢献しています。

サステナビリティリンクローンとは?

サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)は、企業が設定した環境や社会に関する目標の達成度に応じて金利が変わる融資の仕組みです。例えば、二酸化炭素排出量の削減や働く人たちの環境改善といった目標が含まれます。

このような仕組みによって、金融の面から企業の持続可能な成長や温室効果ガス削減の取り組みを後押しすることができます。

具体的には、二酸化炭素の排出をどれだけ減らせたか、あるいは太陽光などの再生可能エネルギーをどのくらい使用しているかといった指標が用いられることが多いです。

目標を達成できれば金利が下がるため企業にとってメリットがありますが、達成できなかった場合には条件が厳しくなる仕組みとなっています。

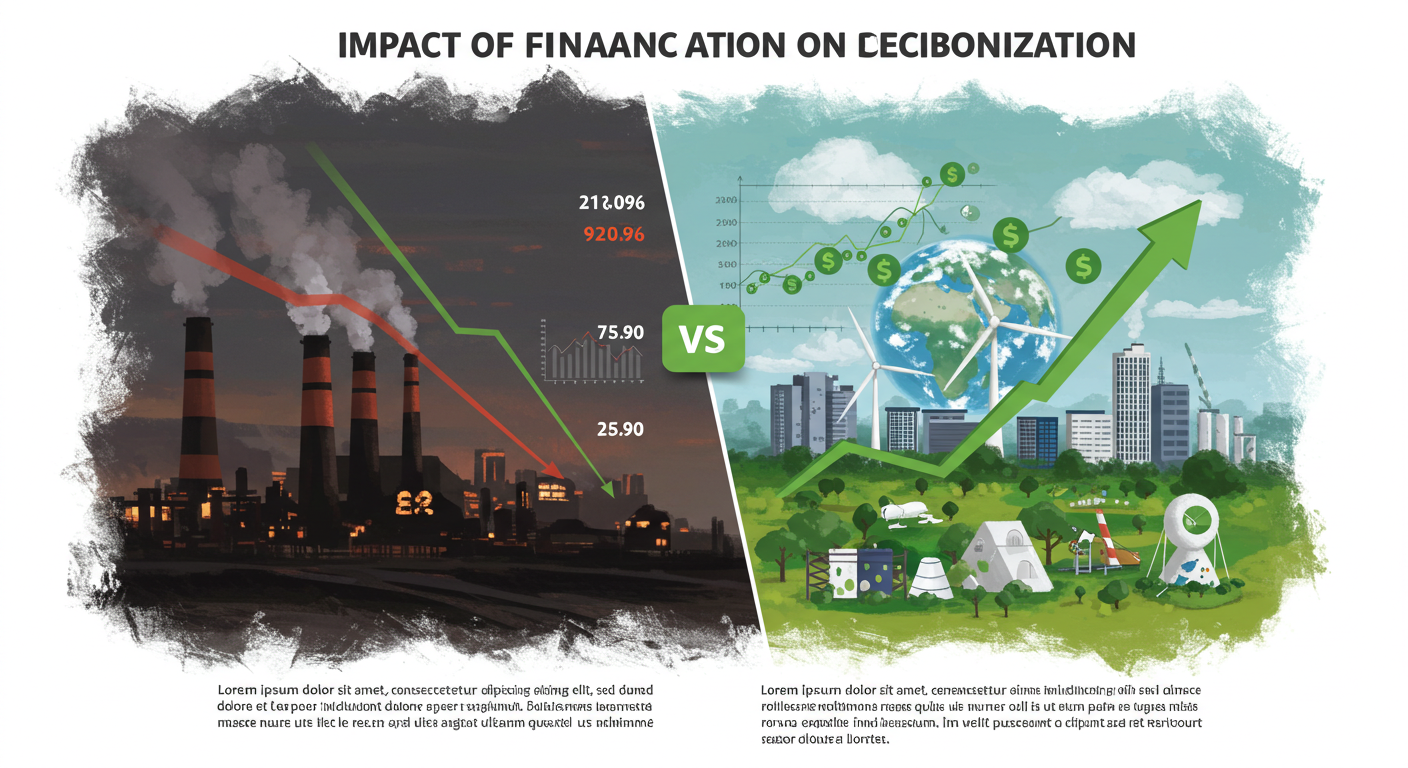

金融の脱炭素化が企業収益に与える影響と成功事例

二酸化炭素の排出量削減を目指す投資先を選ぶ「脱炭素化ポートフォリオ」では、環境基準を満たさない企業への投融資を制限する傾向が見られます。

二酸化炭素の排出量削減を目指す投資先を選ぶ「脱炭素化ポートフォリオ」では、環境基準を満たさない企業への投融資を制限する傾向が見られます。そのため、企業側もこうした動きに対応した取り組みが必要です。

三井住友銀行や三菱UFJフィナンシャル・グループは、太陽光や風力などの再生可能エネルギー事業や、低炭素社会への移行支援を通じて、企業の脱炭素化を後押ししています。

こうした取り組みにより、環境基準に合致する企業への資金供給が促進され、企業の競争力強化につながっています。

具体的な事例として、日本航空(JAL)は環境に配慮した事業への移行を目的とした「トランジション・ボンド」という特殊な債券を活用しています。

JALはこうした取り組みを通じて、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「ネットゼロエミッション」の達成を目指しており、同時に投資家からの信頼獲得にも成功しています。

脱炭素化技術に投資する際のリスクとは?

脱炭素化技術は比較的新しい分野で、多くの技術がまだ発展途上にあるため、投資の成功は見通しにくい面があります。

脱炭素化技術は比較的新しい分野で、多くの技術がまだ発展途上にあるため、投資の成功は見通しにくい面があります。また、法律や市場の状況変化が収益に影響することも考えられるでしょう。

さらに、多くの場合、最初に大きなお金を投じる必要がある一方で、利益が出るまでには長い時間がかかるため、財務面での心配も増えてしまいます。

例えば、自然エネルギー分野では、太陽光や風力発電プロジェクトへの投資が急速に増えていますが、一部では予想外の建設費用増加や技術的な問題に直面し、収益が下がってしまった事例も見られています。

また、中国やインドなどの新興国市場では政策が変わったことで需要予測が狂い、多くの投資家が損失を被った例も報告されました。

まとめ

金融の脱炭素化(二酸化炭素排出量削減)は環境対策だけでなく、投資リターンの最大化にも貢献する戦略です。環境・社会・ガバナンスを重視するESG投資や、グリーンボンド、サステナビリティリンクローンといった金融商品は、リスク回避と収益性向上の両方に効果があります。

環境プロジェクト向け債券であるグリーンボンド市場は、2024年から2029年まで年平均9.12%で拡大すると予測されており、従来よりも高いリターンを生み出すケースが多いことです。

今後、金融機関は二酸化炭素排出を減らす投資先を重視するようになり、環境基準を満たす企業への資金提供を増やしていくでしょう。

北川流投資術では、マーケットの未来の動きを見極める方法を「未来の株価が書かれている場所」として公開しています。

ESG投資のような成長分野も含め、次に爆上がりする銘柄を見抜くノウハウを身につけませんか?

今すぐ無料の動画講座に登録して、個人投資家の9割が知らない勝ち組への道を歩み始めましょう。

たった3秒の登録で、あなたの投資人生が大きく変わるかもしれません。

詳しくはこちらから→▶ 無料動画講座を視聴する