【2025年】世界の水危機問題!注目の水ビジネス投資市場を解説

世界人口の半数以上が安全な飲料水を利用できない状況の中、水ビジネス市場は2025年までに87兆円から111兆円規模へと拡大する見込みです。

世界人口の半数以上が安全な飲料水を利用できない状況の中、水ビジネス市場は2025年までに87兆円から111兆円規模へと拡大する見込みです。人口の増加や経済の発展に伴い水の需要が高まり、気候変動によって水資源が不安定になるほか、水を供給する設備の整備が進んでいないことが大きな問題となっています。

本記事では、社会課題の解決と資産運用のチャンスを同時に提供する水ビジネス市場の魅力について、投資を始めたばかりの方にも理解しやすいように解説します。

世界と日本の水資源問題による現状

世界の44億人が安全に管理された飲み水を利用できてない

2024年8月の最新研究によると、世界人口の半数以上に当たる約44億人が安全に飲める水を家庭で利用できていないことが明らかになりました。この数字は、以前の国連機関が推定した値のおよそ2倍にあたり、問題が従来考えられていたよりもずっと深刻だということを表しています。

きれいな水を日常的に使えない人々は約8億4,400万人に上ります。

そのうち1億5,900万人は、川や湖から直接くみ上げた、浄化されていない水を飲まざるを得ない状態におかれているのです。

地球上で利用可能な淡水はわずか2.5%(塩分をほとんど含まない水)

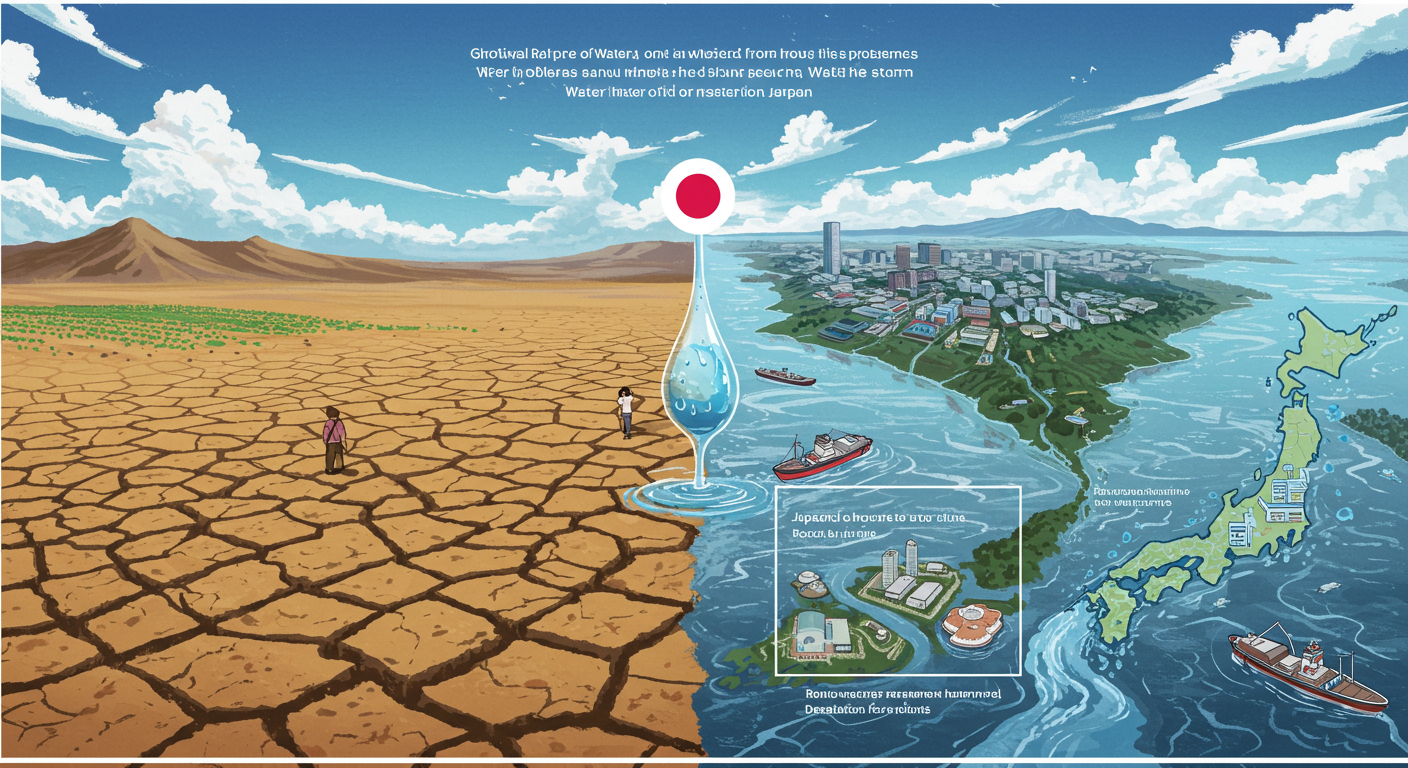

「水の惑星」と呼ばれる地球は表面の7割が水で覆われていますが、そのほとんどは塩分を含む海水になります。全体の約97.5%が海水であり、塩分を含まない真水(淡水)はたった2.5%しかありません。

出典:国土交通省

出典:国土交通省

さらに課題となるのは、この淡水の約70%が南極や北極の氷の塊(氷河)として固定されている点です。

残りの淡水のほとんどは地下水として存在していますが、その大部分は地下800m以上の深い場所にあるため、簡単に汲み上げることができません。

結果として、人間が実際に利用しやすい状態にある川や湖などの地表にある水(表層水)は、地球上の全ての水のわずか0.01%程度という驚くほど少ない量と言えます。

日本の生活で使用できる水の量は、一人当たり世界平均45%程度

日本は水資源が実際には乏しい国です。生活で使用できる水の量は世界平均の半分にも満たないという現実があります。表面的には水が豊富に見える日本ですが、人口一人当たりでみると、実際に利用可能な水資源量は世界平均のわずか45%程度に留まっています。

日本の水資源が少ない主な原因は、土地の形と人が多く住んでいることにあります。

確かに日本の年間平均降水量は約1,700mmと世界平均(900〜1,000mm)の約1.6倍も多く雨が降ります。

しかし、この豊富な雨水を十分に活用できていません。

日本列島は山が多く、川の傾斜が急であるため、降った雨が短時間で海に流れ出てしまう特徴があるからです。そのため、雨水をためて使う時間が非常に限られてしまいます。

水不足の原因と水インフラの課題

人口増加と経済発展による水需要の拡大

人口が増えれば生活用水の消費量が増加するのは当然のことですが、それ以上に経済発展による生活水準の向上が水消費量を大幅に押し上げているのです。過去100年間のデータを分析すると、水消費の増加率は人口増加率の約2倍に達することが明らかになっています。

世界経済フォーラム(国際的な経済問題について話し合う場)の調査によれば、2030年までに世界の淡水(塩分を含まない飲料可能な水)の需要は供給を40%も上回ると予測されていますね。

また、2020年に約78億人だった世界人口は、2050年には約100億人近くまで増加する見込みです。

これに伴い必要となる水資源の量は現在の2.6倍にまで膨れ上がると計算されているのです。

気候変動による水資源の不安定化と降水パターンの変化

気温の上昇に伴い、積雪量が減り雪解け時期が早くなったことで、春や夏の水資源の量が大幅に減少しています。また雨の降り方が変化し、短時間での激しい雨と長期間雨が降らない期間が増える傾向にあります。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次報告書によると、気候変動は世界中の陸地や海洋の自然環境や人間の生活に影響を与えていることが分かりました。

水資源についての具体的なデータでは、2000年時点で世界の人口の約33%が水不足の地域に住んでおり、気温が4℃上昇した場合、この割合は47~50%まで高まると予測されています。

急激な都市化と水インフラ整備の遅れ

急速な都市化により、限られた地域に多数の人口が集中し、水需要が急激に増加しています。世界の都市人口は2050年までに現在の約1.5倍になると予測されています。特にアフリカでは年率3.5%という驚くべきスピードで都市人口が拡大しているのが現状です。

狭い土地に人口が密集した場合、その地域の真水(淡水)資源だけでは需要を満たすことが難しくなります。

また人口の高密度化によって生活排水や工場からの排水が増え、周辺の水環境が悪化します。

このことが使える水資源をさらに減少させる悪循環につながっていくのです。

水に関する設備(水インフラ)整備の遅れも大きな要因と言えるでしょう。水道や下水道システムの構築には膨大な初期投資が求められます。

世界銀行の報告によると、「安全な水とトイレを世界中に」という持続可能な開発目標(SDGs6)の達成に必要な年間投資額は1,140億ドルに上りますが、多くの国ではこうした資金の確保ができていない状況です。

日本における水ビジネス市場の成長予測と投資価値

水ビジネス市場は2025年には世界で約87兆円から111兆円規模に成長すると予測されています。

水ビジネス市場は2025年には世界で約87兆円から111兆円規模に成長すると予測されています。この巨大市場において、日本企業は高い技術力を有しており、特に海水を飲料水に変える「逆浸透膜(RO膜)」技術では、日本メーカー製品が世界シェアの50%以上を占めるほどです。

また、微生物の力と膜技術を組み合わせた「膜分離活性汚泥法(MBR)」という下水処理技術も国際的に高く評価されています。

日本企業の技術的優位性は明らかですが、海外市場における占有率は海水淡水化分野で4.6%にとどまっているのが現状です。

そのため、戦略的な国際展開が今後の課題となっていると言えるでしょう。この課題を克服できれば、さらなる市場拡大が期待できます。

近年は水関連の上場投資信託(ETF)や投資信託など、個人投資家も水ビジネスへ投資できる金融商品が登場しました。

例えば「世界水資源関連株式ファンド」では、水関連事業の収益が総収益の20%以上を占める企業に投資することが可能になっています。

また企業側も水問題へのリスク認識が高まっており、環境・社会・企業統治を重視する「ESG投資」の視点からも、水資源管理を事業戦略に組み込む動きが活発化しているのです。

まとめ

本記事では世界中で深刻化している水不足の問題と、それに伴って広がる水関連ビジネスへの投資機会について解説しました。人口増加・気候変動・都 市化によって悪化する水資源の不足は、反面、大きなビジネスチャンスを生み出していると言えます。

日本企業の優れた技術力(逆浸透膜[RO膜]という水をきれいにする技術で世界シェア50%以上)は、国際市場における大きな強みになっています。

今後、日本企業が戦略的に海外展開を進めれば、さらなる市場成長につながるでしょう。

水関連ビジネスを含め、将来有望な投資先を見極めるには、市場を読み解く確かな目が必要です。

「未来の株価が書かれている場所を知っている」と評される北川博文氏の投資術では、上昇する銘柄を見つけ出す独自の手法を学ぶことができます。

元ひまわり証券社長の実績に裏打ちされた投資ノウハウを身につけたい方は、今すぐ無料の動画講座にアクセスしてみませんか?

期間限定・人数限定のこの機会をお見逃しなく!

詳しくはこちらから→▶ 無料動画講座を視聴する