FOMCの発表による米金融政策と市場への影響を詳しく解説

FOMCとは、米国連邦準備制度(通称FRB)の中で金融政策を決める委員会で、アメリカのお金の流れや金利を調整する「経済の司令塔」です。

FOMCとは、米国連邦準備制度(通称FRB)の中で金融政策を決める委員会で、アメリカのお金の流れや金利を調整する「経済の司令塔」です。現在のFOMCは、物価上昇(インフレ)を抑える政策と、できるだけ多くの人が働ける環境を作ることの間でバランスを取ろうと努力しています。

また、金利の調整が行われると、株式市場や外国為替(為替相場)にすぐに影響が表れるのが特徴です。

本記事では、投資家向けにFOMCの仕組みと市場への影響、そして日本経済との関わりについて解説していきます。

FOMCとは:米国の金融政策を決める会議

FOMCの正式名称は「Federal Open Market Committee(連邦公開市場委員会)」で、アメリカの金融政策を決定する中核的機関です。

FOMCの正式名称は「Federal Open Market Committee(連邦公開市場委員会)」で、アメリカの金融政策を決定する中核的機関です。日本における日銀金融政策決定会合に相当するもので、世界経済の動向を左右する存在となっています。

連邦準備制度理事会(FRB、アメリカの中央銀行組織)の7名の理事と、地区連銀総裁5名の計12名が投票権を持つメンバーとして参加しています。

年8回の定例会合が開催され、会合後には金融政策の方針を示す公開声明(FOMCステートメント)が発表されます。

FOMCの判断材料となる重要な経済指標

FOMC会合後に発表される公式声明

FOMCの公式声明には、以下の主要経済指標が反映されています。- 雇用状況

- インフレ率(物価上昇の速度)

- GDP成長率(国の経済成長の速さ)

アメリカの連邦公開市場委員会であるFOMCは「雇用最大化」(できるだけ多くの人が仕事を持てる状態)と「物価安定」(お金の価値が急に変わらないこと)を二大目標として掲げています。

また、失業率が低い水準で安定している場合には、労働市場が健全であるという判断になるでしょう。

物価上昇率を測る消費者物価指数(CPI)

CPIが注目される理由は、一般家庭が日常的に購入する商品やサービスの価格変動を正確に測定できることです。中でも「コアCPI」と呼ばれる指標は、価格が短期間で大きく変動しやすい食料品とエネルギーを除外しています。

このコアCPIによって、一時的な価格変動に惑わされず、経済全体の物価上昇傾向をより正確に把握することが可能になるのです。

アメリカの中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)は、このデータを参考にして、経済における需要と供給のバランスを調整するための判断をしています。

米国中央銀行が重視するインフレ指標:個人消費支出(PCE)

「個人消費支出(PCE)」は、一般の人々がどのようなものにお金を使っているかを示す経済指標です。従来の消費者物価指数(CPI)と比較すると消費者の行動をより正確に反映する特徴があります。

PCEの特徴として、住宅関連支出の比重がCPI(全体の34%)に比べてPCE(全体の15%)では低く設定されているため、住宅価格の急騰による影響を過剰に評価しない点が挙げられます。

雇用状況を示す非農業部門の雇用者数

2025年2月の雇用者数は前月と比べて151,000人増加しましたが、これは市場の予想(160,000人)に届きませんでした。また、最近3カ月の平均増加数も徐々に減少している傾向が明らかになっています。

このデータにより、米国連邦準備制度理事会(FRB)の公開市場委員会は「雇用市場の強さ」について見直す必要があるでしょう。

そして、金利引き下げの時期を決める際の重要な判断材料となる可能性が高いと言えます。

FOMCの決定が金融市場に及ぼす影響

金利引き上げ→借入コスト増加→株価下落の傾向

中央銀行が決める基準金利(政策金利)が上昇しますと、銀行同士がお金を貸し借りする際の費用が高くなり、一般企業や個人への貸出金利にも影響が広がっていきます。この結果、企業はお金を借りることを控えるようになり、新しい投資や事業の拡大が難しい状況に陥ります。

同時に、消費者も住宅ローンやクレジットカードの返済負担が増えることから、買い物を控えるようになるため、経済全体の動きが鈍くなっていくのです。

政策金利が1%から2%に引き上げられた場合、100万円を借りたときの年間利息は1万円から2万円へと2倍になります。

このような状況では、投資家のお金が株式市場から債券市場へと移動することも考えられます。

金利引き下げ→資金調達が楽に→株高・ドル安へ

政策金利を引き下げると、企業が借りるお金のコストが下がり、設備投資や研究開発にさらなる資金を回せるようになります。2024年9月に0.5%の利下げが決定された後、アメリカの主要企業500社の株価指標であるS&P500指数は翌月に7.2%上昇しました。

また、個人消費に関しては、住宅ローンの金利低下によって住宅を購入したいという需要が高まります。

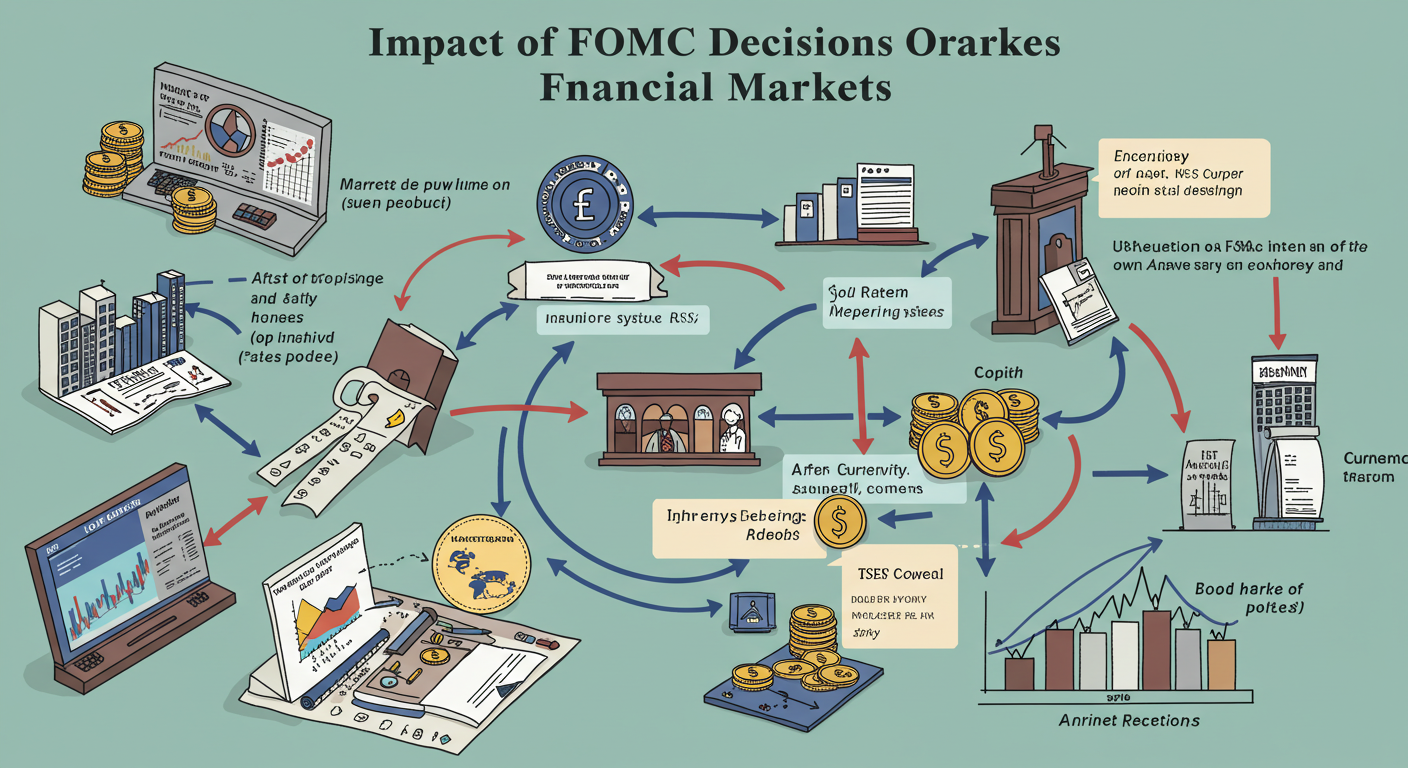

米国の金融政策が日本経済へ与える影響

米国の利下げは円高・ドル安の流れを作る

米国の金利引き下げは、ドルの魅力を低下させ、投資家がドルを売って円を買う動きを促します。この結果、円の価値が上がりやすくなるのです。

各国間の金利の差は外国為替市場において重要な要素であり、米国の金利が下がるとドル安につながる傾向があります。

金利の差が小さくなると、ドルで運用する資産への投資魅力が減少するため、投資家は円など他の通貨に資金を移動させるようになります。

例えば、2025年2月には米国経済に対する不安から長期的な金利が下落し、その結果として円高ドル安の状況が進みました。

日米の金利差が拡大する可能性

米国の中央銀行である連邦準備制度(FRB)が金利を引き上げ続けると、米国の金利が上昇し、日本との金利の差が広がっていきます。この金利差の拡大により、投資家はより高い利益を求めて資金を米国へ移動させるようになるでしょう。

その結果、円の価値が下がる(円安になる)可能性が高まります。

円安が進むと、海外からの輸入品が高くなるため、日本国内の物価が上昇し、消費者の生活費負担が増えることが心配されます。

日本銀行は現在、基準となる金利を0.5%に保っており、慎重な姿勢で金融政策を運営しています。

これに対してFRBは物価上昇(インフレ)を抑えることを目的に高い金利政策を続けているため、日米間の金利差は広がる一方です。

米国経済の減速は日本企業の売上減少や投資マインド悪化につながる

米国の中央銀行が金融引き締め政策をとる場合、世界中のお金の流れが滞り、日本企業が海外で行う投資や新しい事業展開にも悪い影響が出てきます。米国は日本にとって最大の輸出相手国であり、2024年の輸出総額のうち約21兆円を占めています。

注目すべきは自動車関連製品で、全体の28%を占めているため、米国経済が停滞すると、これらの分野に直接的な打撃となるのです。

まとめ

アメリカの中央銀行(FRB)による金融政策の発表は、世界経済の流れを左右しやすいです。具体的には以下の通りです。

- 金利の引き上げ→お金を借りるコストが増える→株価が下がりやすい。

- 金利の引き下げ→資金を集めやすくなるため株価が上昇→米ドルの価値が下がる。

これからも日本とアメリカの金利の差がさらに広がると予想されており、円の価値が下がり続けることや、日本企業への影響が心配されています。

このような複雑な金融環境の中で個人投資家が利益を出すためには、プロの視点から市場を読み解く力が不可欠です。

相場47年の実績を持つ北川博文氏の「未来の株価が書いてある場所」を見つける投資術なら、初心者でも株価上昇のタイミングを見極められるようになります。

期間・人数限定で公開中の無料動画講座に今すぐアクセスして、9割の個人投資家が知らない投資成功の秘訣を手に入れてみませんか?

たった3秒の登録で、あなたの投資人生を変えるチャンスです。

詳しくはこちらから→▶ 無料動画講座を視聴する